Notre patience est enfin récompensée avec la parution décalée, pour cause de pandémie, du dernier volet du cycle de la « Hanse galactique ». Depuis la parution du Prince-Marchand en 2016, David Falkayn, Adzel et Chee Lan ont vécu bien des aventures au service de leur mentor gargantuesque, le prince-marchand Nicholas van Rjin. Hélas, l’atmosphère n’est plus au franc optimisme et l’avant-propos du traducteur et maître d’œuvre Jean-Daniel Brèque n’est pas superflu pour replacer les divers éléments de ce contexte funeste. Les événements semblent en effet se précipiter autour de la planète Mirkheim, entrevue dans la nouvelle « L’étoile-guide », et point focal de toutes les attentions belliqueuses de ce coin de la galaxie. De façon inattendue, le danger prend la forme des Baburites, une race de sophontes hydropneumates (respirant de l’hydrogène). En principe guère intéressés par des mondes incompatibles avec leur biologie, ils bénéficient pourtant de l’aide d’oxypneumates (créatures respirant de l’oxygène) dans leur volonté d’expansion hégémonique. De quoi secouer la fausse quiétude du Commonwealth et mettre à jour davantage les tensions animant la Ligue polesotechnique. De quoi aussi faire sortir de sa retraite le directeur de la Compagnie solaire des épices et liqueurs et son trio de mousquetaires. Mais, les héros sont désormais fatigués ou du moins pas très loin de se ranger des familles. Falkayn a épousé la petite-fille de van Rijn et n’aspire plus qu’à une vie tranquille avec femme et enfants. Quant au maître-marchand, il vocifère toujours autant, entre deux plats d’anguilles, pendant que Chee Lan et Adzel vaquent chacun de leur côté à leurs projets personnels. Entre coups fourrés et regard désabusé sur l’histoire telle qu’elle va mal, ils vont rempiler pour une ultime mission, soldant leurs comptes définitivement, ou du moins pour un temps, avec les fossoyeurs de leur rêve de liberté.

On peut appréhender une œuvre au regard de ses différentes parties ou selon le tableau d’ensemble qu’elle compose. Dans la première acception, le cycle de la « Hanse galactique » forme une série divertissante où prévaut un sense of wonder indéniable. Poul Anderson propose ainsi une suite de nouvelles et de romans animés par des archétypes bigger than life, dont la faconde exubérante et la droiture ne sont jamais prises en défaut, même au plus fort des tractations roublardes d’Old Nick. Mais, à la lecture de l’ensemble, le cycle prend une toute autre dimension, celle de la tragédie dont la postface inédite de Poul Anderson dévoile la genèse et les soubassements politiques. Si l’auteur n’apprécie guère l’État, du moins sa tendance à la bureaucratie, avide de réglementations contraignantes ou sensible à la corruption, il n’aime pas davantage le capitalisme dans sa version monopolistique qui voit la libre-entreprise succomber sous le coup des ententes illicites. Bref, il prêche pour la liberté et la concurrence non faussée, seules vertus aptes à ses yeux à préserver la paix et le progrès. En cela, il reste donc très américain. Le cycle de la « Hanse galactique » peut cependant être lu aussi comme une tentative pour extraire une morale de l’Histoire, certes un tantinet inspirée par la Guerre froide. Élaborée à l’aune des réflexions de John K. Hord et de Arnold Toynbee sur l’essor et la chute des civilisations, l’œuvre de l’auteur américain apparaît comme une mise en récit de son amour pour les idées, donnant matière à réfléchir à ses lecteurs.

Avec Le Crépuscule de la Hanse, Poul Anderson semble vouloir tourner la page, dans tous les sens du terme, donnant l’impression de clore un cycle, du moins provisoirement, avant de voguer vers d’autres aventures. Et si, le tomber du rideau n’étaient finalement que le prélude d’un nouvel âge, plus ouvert à la liberté ? Tant que l’entropie prête vie à l’intelligence et à la camaraderie, on peut y croire.

Récapitulatif pour les retardataires :

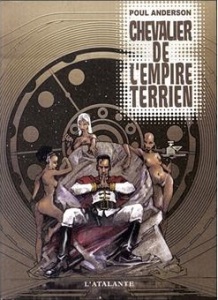

Le Crépuscule de la Hanse – La Hanse Galactique – 5 – Poul Anderson – Le Bélial’, janvier 2021 (roman traduit de l’anglais [États-Unis] par Jean-Daniel Brèque)